噛むことの大切さ(執筆者:管理栄養士・体育学修士 河谷彰子氏)

栄養士の卵だった頃に入院中の祖母をお見舞いへ行った時の出来事です。

『今日の食事は、1粒もご飯粒がなかった…』 『今日は1粒、入っていたよ~♪』

と流動食の指示が出ていた祖母はご飯粒の報告を私にしてくれました。

ご飯1粒が与えるインパクトの大きさに驚いた事を覚えています。

食事に固形物があるという事は、見た目の満足感もありますが、食べる時に噛む動作が加わり食欲を満たす事にもつながります。必要な栄養素がとれていたとしても、食欲が満たされなければ、もっと食べたくなってしまいます。今回は噛む事について考えてみたいと思います。

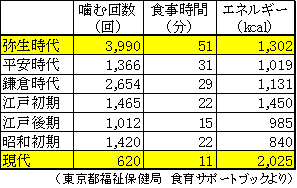

卑弥呼の時代は、今より5倍以上噛んでいた!

食事内容が変われば、食事時間と共に噛む回数が変わります。

弥生時代の食事例

:ハマグリ汁・アユの塩焼き・長芋の煮物・カワハギの干物・クルミ・栗・もち玄米のおこわ・ノビル

昭和6年に宮沢賢治が使用していた手帳に記載されていた食事

:麦等の雑穀・イモ類・根菜類・高野豆腐等の乾物

現代の食事例

:ミックスグリル・パン・人参ソテー・コーンスープ・フライドポテト・オレンジジュース

時間当たりの噛む回数を計算してみると、弥生時代は78回/分・現代は56回/分。

弥生時代の人々は51分もの間、たくさん噛んでいた事がわかりますね。さぞかし顎の筋力が発達していた事でしょう。

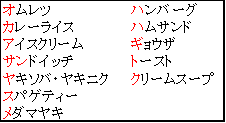

ある調査結果での子供の好きな料理の頭文字です。

どれもあまり噛まずに食べられそうな料理ですね。そして洋食が多い事に驚きます。

骨格として顎が小さくなったり、親知らず(第3大臼歯)が退化傾向にある訳です。

噛む事はダイエットにつながる。

東京のとある製薬会社で、メタボ男性を対象に保健師さんが1口毎に箸を置いて、よく噛んで食べる事を指導したところ、96%のダイエット成功率だったそうです。

中には、3ヶ月で‐6kg・6ヶ月で10kgのダイエットできた方もいらっしゃったそうです。

色々な要因が考えられますが、大きく2つが考えられます。

よく噛んだ事で、

①満腹だという情報が食べ過ぎになる前に脳に伝わり、食べ過ぎを予防した。

②満腹中枢が刺激され、極端な食欲を抑える事ができた。

“空腹感”とは血糖値が下がっているというサインですが、炭水化物を食べて血糖値が上がったという情報は、脳に伝わるまで20分ほどかかります。つまり早食いの場合は満腹感を感じる頃には、既に食べ過ぎになっていると言えます。

噛むという事は、脳内に神経ヒスタミンというホルモンが作られ満腹中枢を刺激して食欲が抑えられます。さらに交感神経系に作用して、脂肪分解や燃焼が促進されます。

“噛む”行動は顎周りの筋肉を使うことにもつながります。つまり運動している事になり、多少ですが代謝が上がります。噛む事も運動の1つと言えますね。

まだまだあるある噛むと良い事

“ひみこのはがいぜ” 頭文字をとって、こう表現する事があります。

ひ:肥満予防

み:味覚の発達

噛んでいる内に旨味が食材から出てくるため、食べ物本来の味を知る事が

出来る。子供にとっては、将来の味覚を確立するためにも重要。

こ:言葉の発音がはっきり

口周りの筋肉が鍛えられる事で顎のバランスが良くなり、発音がきれいになる。また表情筋も鍛えられる

ので顔の表情が豊かになる。さらに唾液に含まれるホルモンによって代謝が活発になり、肌が美しく保た

れる。

の:脳の発達

運動は海馬(記憶に関する大切な働きをする部分)の活動が活発になるため、

噛むという運動が記憶に関連するとも考えられる。

よく噛む事は脳内の神経細胞の増加に関わる。

脳の血流量が増加し、特に大脳新皮質(理性的・理論的な心・知性を司る

部分)の発育に影響を与える。

は:虫歯・歯周病の予防

たくさん唾液が分泌され、虫歯予防になる。

歯や粘膜の表面についた最近がこすり落とされ、口臭が少なくなりやすい。

が:がん予防

い:胃腸快調

唾液と食べ物が良く混ざり、内臓の負担を軽くする事ができる。

顔の筋肉を刺激したり、歯槽骨に圧力をかける事が栄養の取り込みを良くする。

ぜ:全力投球

噛む事は脳内に緊張を和らげる化学物質が増加する。アスリートが試合中に

ガムを噛んでいる理由の1つは、この効果を狙っているためでしょう。

1日に必要な栄養素を全てサプリメントからとって生きていく事が出来たとしても、噛むという動作が十分でないため、本能の1つである食欲が満たされません。

今より、噛む事を意識してみませんか?

噛む事のメリットはまだまだあります!

またの機会に、噛む事と子供の歯並びエトセトラについてお話し致します。

◆執筆者:河谷彰子氏

管理栄養士

(公財)日本ラグビーフットボール協会 セブンズ アカデミー栄養アドバイザー

慶応義塾大学非常勤講師

日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻、筑波大学大学院で体育研究科コーチ学を専攻後、運動指導及び栄養カウンセリング、食サービスの提案を行う、ジュニアユースからトップチームまでのJリーグ選手やラグビー選手への栄養アドバイスを行う。